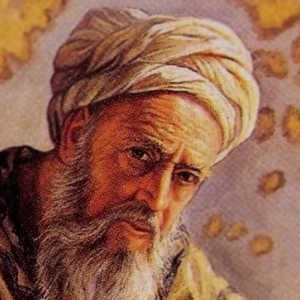

Biografia di Omar Khayyām

Nazione: Iran

Ghiyāth ad-Dīn Abu'l-Fatḥ ʿUmar ibn Ibrāhīm al-Khayyām Nīshāpūrī nacque a Nīshāpūr, Iran il 18 maggio 1048 e morì sempre a Nīshāpūr il 4 dicembre 1131. Fu matematico, astronomo, filosofo e poeta.

Proveniente da una famiglia il cui cognome significava "costruttore di tende", probabilmente mestiere paterno, visse in un periodo segnato da instabilità politica, invasioni e conflitti religiosi, elementi che influenzarono profondamente la sua vita e la sua produzione intellettuale.

Fin da giovane si distinse per la sua straordinaria versatilità, scrivendo numerosi trattati su aritmetica, algebra e musica già prima dei venticinque anni, e studiando a fondo i grandi matematici antichi come Euclide ed Eudosso.

Nel 1070 si trasferì a Samarcanda sotto la protezione del giurista Abū Ṭāhir, dove poté dedicarsi alla stesura della sua opera più celebre in ambito matematico, il Trattato sulla dimostrazione dei problemi di algebra (Maqāla fi l-jabr wa l-muqābala), destinato a influenzare fortemente la matematica araba ed europea.

Tre anni dopo venne chiamato dal sultano selgiuchide Malik Shah a Isfahan dove fondò e diresse un importante osservatorio astronomico. Qui, per diciotto anni, compilò precise tavole astronomiche e riformò il calendario, creando il calendario giuliano persiano o jalāliano, famoso per la sua precisione superiore a quella del calendario gregoriano occidentale.

Pur non amando i ruoli di potere, intrattenne rapporti di amicizia con personaggi illustri come Nizam al-Mulk, potente visir dell'impero, e Hassan-i-Sabbah, futuro fondatore della setta degli Assassini, con i quali strinse in gioventù un famoso patto: chi tra loro avesse raggiunto la fortuna avrebbe aiutato gli altri.

Omar rifiutò incarichi di governo ma ottenne una pensione che gli consentì di dedicarsi completamente agli studi scientifici e filosofici.

Fu anche un poeta di rara profondità; le sue Quartine (Rubʿayyāt), composte probabilmente per pochi amici e intenditori nei momenti liberi dalla scienza, sono considerate tra le perle della poesia persiana per la capacità di fondere lirica e riflessione sulla condizione umana.

In esse si trova spesso uno spirito critico e ironico verso la religione, il destino e il mistero della vita, temi quali l'esaltazione del piacere presente, la precarietà dell'esistenza e il dubbio sulla ragione umana.

Le Quartine sono state fonte di dibattito tra gli studiosi circa l'autenticità e la reale portata del corpus khayyamiano: alcuni ne attribuiscono con certezza solo una trentina, altri sostengono che siano centinaia. In ogni caso, queste poesie sono testimonianza di una visione della realtà materialistica, edonista e talvolta mistica, con accenti polemici contro il bigottismo religioso. Fu musicato da autori come Sofija Gubajdulina e citato in vicende curiose come il caso Tamam Shud in Australia.

La fama di Khayyam si diffuse anche in Europa, dove le sue liriche vennero tradotte e apprezzate soprattutto negli ambienti letterari e filosofici. Morì a Nishapur il 4 dicembre 1131, lasciando in eredità una serie di opere scientifiche, letterarie e filosofiche che influenzarono profondamente sia la cultura islamica che quella occidentale. La sua vita, costellata di viaggi, studi e incontri con grandi personaggi del tempo, lo ha reso una figura chiave della storia del pensiero e della letteratura mondiale, esemplare di sapienza enciclopedica e di sensibilità poetica unica.

Proveniente da una famiglia il cui cognome significava "costruttore di tende", probabilmente mestiere paterno, visse in un periodo segnato da instabilità politica, invasioni e conflitti religiosi, elementi che influenzarono profondamente la sua vita e la sua produzione intellettuale.

Fin da giovane si distinse per la sua straordinaria versatilità, scrivendo numerosi trattati su aritmetica, algebra e musica già prima dei venticinque anni, e studiando a fondo i grandi matematici antichi come Euclide ed Eudosso.

Nel 1070 si trasferì a Samarcanda sotto la protezione del giurista Abū Ṭāhir, dove poté dedicarsi alla stesura della sua opera più celebre in ambito matematico, il Trattato sulla dimostrazione dei problemi di algebra (Maqāla fi l-jabr wa l-muqābala), destinato a influenzare fortemente la matematica araba ed europea.

Tre anni dopo venne chiamato dal sultano selgiuchide Malik Shah a Isfahan dove fondò e diresse un importante osservatorio astronomico. Qui, per diciotto anni, compilò precise tavole astronomiche e riformò il calendario, creando il calendario giuliano persiano o jalāliano, famoso per la sua precisione superiore a quella del calendario gregoriano occidentale.

Pur non amando i ruoli di potere, intrattenne rapporti di amicizia con personaggi illustri come Nizam al-Mulk, potente visir dell'impero, e Hassan-i-Sabbah, futuro fondatore della setta degli Assassini, con i quali strinse in gioventù un famoso patto: chi tra loro avesse raggiunto la fortuna avrebbe aiutato gli altri.

Omar rifiutò incarichi di governo ma ottenne una pensione che gli consentì di dedicarsi completamente agli studi scientifici e filosofici.

Fu anche un poeta di rara profondità; le sue Quartine (Rubʿayyāt), composte probabilmente per pochi amici e intenditori nei momenti liberi dalla scienza, sono considerate tra le perle della poesia persiana per la capacità di fondere lirica e riflessione sulla condizione umana.

In esse si trova spesso uno spirito critico e ironico verso la religione, il destino e il mistero della vita, temi quali l'esaltazione del piacere presente, la precarietà dell'esistenza e il dubbio sulla ragione umana.

Le Quartine sono state fonte di dibattito tra gli studiosi circa l'autenticità e la reale portata del corpus khayyamiano: alcuni ne attribuiscono con certezza solo una trentina, altri sostengono che siano centinaia. In ogni caso, queste poesie sono testimonianza di una visione della realtà materialistica, edonista e talvolta mistica, con accenti polemici contro il bigottismo religioso. Fu musicato da autori come Sofija Gubajdulina e citato in vicende curiose come il caso Tamam Shud in Australia.

La fama di Khayyam si diffuse anche in Europa, dove le sue liriche vennero tradotte e apprezzate soprattutto negli ambienti letterari e filosofici. Morì a Nishapur il 4 dicembre 1131, lasciando in eredità una serie di opere scientifiche, letterarie e filosofiche che influenzarono profondamente sia la cultura islamica che quella occidentale. La sua vita, costellata di viaggi, studi e incontri con grandi personaggi del tempo, lo ha reso una figura chiave della storia del pensiero e della letteratura mondiale, esemplare di sapienza enciclopedica e di sensibilità poetica unica.

Frasi di Omar Khayyām

Per ora abbiamo un totale di 10 frasi.

Ove necessario le abbiamo suddivise in pagine da 50 frasi ciascuna.

Intanto te ne inseriamo una qui come stuzzichino.

Leggi le frasi di Omar Khayyām

Ove necessario le abbiamo suddivise in pagine da 50 frasi ciascuna.

Intanto te ne inseriamo una qui come stuzzichino.

La vita è un viaggio e chi viaggia vive due volte.

Leggi le frasi di Omar Khayyām